|

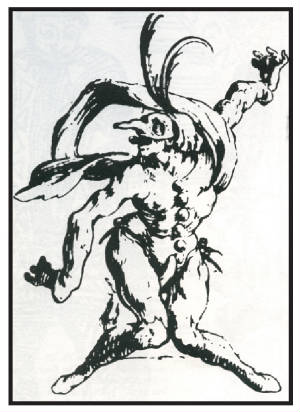

L’âge d’or de la farce

Née au Moyen Âge, la farce, grâce à des troupes professionnelles itinérantes, traverse

la Renaissance. Et dans les années 1620, alors que Molière est enfant, elle atteint à Paris un âge d’or grâce au trio

de farceurs (Gros Guillaume, Gaultier-Garguille et Turlupin) de l’Hôtel de Bourgogne.

Au cours de la première moitié du XVIe siècle, le théâtre que l’on joue, c’est

un théâtre populaire que constituent les mystères et les farces. Les mystères ont été la forme la plus spectaculaire du théâtre

médiéval. Ces grandioses spectacles religieux duraient souvent plusieurs jours, voire plusieurs semaines. La cité entière

participait à son élaboration et le nombre de comédiens dépassait habituellement la centaine. En France, on venait de loin

pour assister à un mystère, car il n’y en avait pas tous les ans : c’étaient des événements exceptionnels.

Les mystères racontaient l’histoire du monde d’un point de vue chrétien, la Passion du Christ, la vie du saint

patron de la ville et souvent tout cela à la fois.

En 1548, la farce se trouve attaquée. Le procureur du parlement de Paris demande l’interdiction

des mystères, remarquant qu’on y ajoute pour les allonger, des farces lascives. Malgré cette interdiction, la farce

n’a pas de difficulté à survivre par elle-même, mais des écrivains commencent à directement l’attaquer. Pour ces

écrivains, il faut abolir la farce au profit de la comédie d’inspiration antique, qui apportera morale et vérité, plutôt

qu’un rire que l’on juge insignifiant. La farce perd tout statut artistique, on la considère un genre insignifiant,

indigne d’un esprit cultivé. Le théâtre, qui auparavant rassemblait toutes les couches de la société, vient de se diviser

en deux. Les lettrés essaient de créer un théâtre du beau langage, mais le public populaire continue d’assister à des

farces. Ce sera, on le sait, la tendance lettrée qui l’emportera. La littérature française et le théâtre français seront

des arts du beau langage. Et la veine populaire des farceurs n’aura qu’exceptionnellement droit de cité.

|

|

|

|

|

|

|

Ainsi, lors de la seconde

moitié du XVIe siècle, pendant que la France est en proie à une véritable guerre civile entre catholiques et protestants,

la farce continue de se développer, d’être jouée, même si c’est à l’écart des milieux lettrés. Mais un événement

vient bouleverser le théâtre comique français en 1571 ; une première troupe de commedia dell’arte vient en France. D’autres

suivront, puis s’installeront pour des périodes plus ou moins longues.

Alors que la farce française est écrite habituellement en octosyllabes

(vers de huit syllabes), la farce italienne fait une large place à de l’improvisation basée sur un canevas. Et les personnages,

très typés, portent des masques. Rapidement, des contacts se créent entre les farceurs français et les comédiens italiens.

Et l’influence de la commedia dell’arte donne un nouvel élan à la farce française et ce, même si la farce traditionnelle

se porte très bien. Au début du XVIIe siècle, on édite un peu partout en France divers recueils de farces du répertoire médiéval.

De l’âge d’or de la farce, il ne reste que très peu de

textes. On retrouve quelques canevas, quelques titres, mais il s’agit là d’un répertoire dont la presque totalité

n’est pas passée à l’écrit. Cet âge d’or a cependant vu la professionnalisation des comédiens, donc celle

des farceurs qui jouaient également tous les autres genres sérieux. C’est aussi le moment où, pour le plus grand malheur

de la farce, le théâtre devient un art majeur et où le métier de comédien commence à acquérir une certaine respectabilité.

Et si certaines cultures ont pu créer un grand théâtre où la farce a su garder une place, ce n’est pas le cas de la

culture française, où le développement d’une dramaturgie du beau langage et des idéaux élevés s’est fait par l’élimination

du théâtre populaire. Mais la farce allait revisiter la comédie et c’est Molière qui s’en chargera.

|

|

|

|

|

|